土地要素保障為發展澆下“及時雨”丨上門服務貼心暖心 政策供給解渴管用

一季度剛過,行走在荊楚大地,今年新增的364個省級重點項目在得到土地要素保障后已落地開工,涉及投資額1283.25億元,為解決要素保障、助力高質量發展,全省自然資源系統“上門服務行”正在各地如火如荼開展。

一年前,為服務先行區建設,省自然資源廳打響九大戰役,其中首戰就是打好支持發展的大會戰。秉承“審批流程能優則優、土地供應能保則保,全力以赴保障項目高效推進”的工作要求,將分散在11個處室的土地審批權集中到一個處室,將原9個業務審查崗優化為5個審查崗,集中辦公提高效率。通過省市縣三級聯動實行“在線修改”、取消“遠程補正”,讓每一個報件一次通過率大幅提升。

一年來,通過體制機制迭代創新,優化政策供給,提高土地要素配置的精準性,建設用地省級平均審查時間縮短至3天,審查一次性通過率由集中審批前10%提升至目前的85%,2023年為先行區建設保障發展用地68.52萬畝,創歷年之最。

撲下身子開展 “兩上四服務”

“生命健康產業是我省發展新質生產力的一大優勢產業,我們要想盡辦法支持該項目建設拆遷和辦證,對項目二期建設用地,省自然資源廳將盡早到北京找多部門匯報溝通,爭取早日解決。”3月29日,省自然資源廳主要負責人帶隊赴華中科技大學光谷國際醫學創新中心開展要素保障“上門服務”,在參觀了規模宏大的質子刀項目一期工程后說。

省自然資源廳開展“兩上四服務”(上京、上門,主動服務、熱情服務、高效服務、精準服務),赴相關部委爭取項目用地多批、早批、快批。建立廳領導分區分片包保服務和幫辦代辦機制,對重大項目實行“一個項目、一個領導、一個專員、一幫到底”。2023年,廳領導帶頭開展“上門服務行活動”,先后赴省交通運輸廳、省水利廳等省直單位和省聯投、省交投、省長投、長江沿岸鐵路集團、湖北鐵路集團、湖北港口集團等“用地大戶”,累計解決用地問題328個。建立重大項目用地服務專班和駐京用地報件補正專班,為重大項目用地提供全過程保姆式服務。鄂州花湖機場二期、襄荊高鐵、武天宜高速(荊門段)、武黃高速改擴建等374個重大項目29.18萬畝用地全部高效保障。

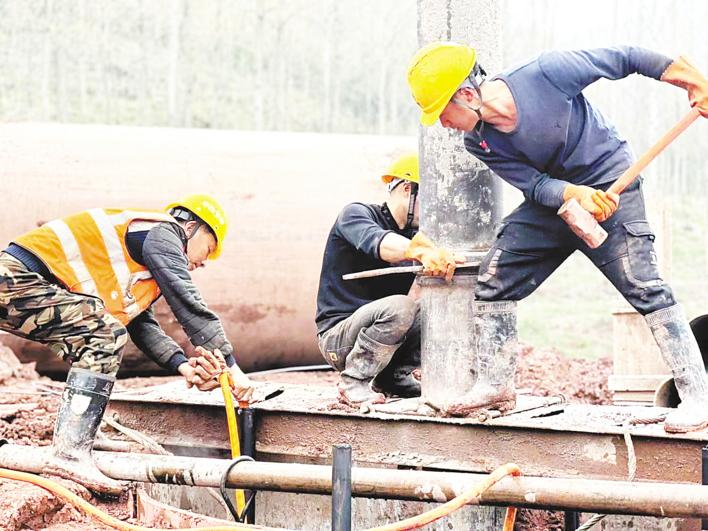

在省廳帶動下,全省各地自然資源部門積極行動起來,紛紛開展“上門服務行活動”。為做好重點項目服務保障工作,切實解決企業急難愁盼問題,助力鄉鎮重點項目建設跑出“加速度”。

“我們咸寧賀勝溫氏禽畜有限公司種雞養殖項目平穩落地,多虧了咸寧市、咸安區自然資源和規劃局積極主動地上門服務。”溫氏禽畜有限公司負責人感慨地說。

咸寧賀勝溫氏禽畜有限公司是廣東溫氏食品集團公司旗下的全資子公司,2005年進駐咸寧市,每年農民從產業鏈中獲取純利1.5億元以上。

2023年,公司為擴大發展規模,選址咸寧市咸安區賀勝橋鎮黎首寺村新建種雞養殖場,占地面積約360畝,并籌備與當地鄉鎮、村組簽訂用地協議。但在項目辦理設施農用地手續時遇到了難題,通過比對項目范圍線,項目西側約20畝范圍壓占耕地,需進行相應調整。

了解相關情況后,咸寧市、區自然資源和規劃部門主動上門服務,根據項目實際情況明確解決途徑。在咸安區賀勝橋鎮非耕地區域開墾等面積等質量的耕地,通過在保障耕地總量動態平衡的前提下,制定耕地“進出平衡”方案,將項目區內耕地調整置換。

在方案上報審核期間,先后三次進京,積極溝通相關部委,對上級反饋的修改意見,在現場第一時間調整修改。最終,方案順利通過評審,咸寧賀勝溫氏禽畜有限公司種雞養殖項目平穩落地。

全力服務城市和產業雙集中

投料、擠壓、傳輸、焊接……荊州萬朗磁塑制品有限公司門封智慧工廠內6條生產線運轉不停。這里,每天有4萬多件磁塑門封條下線,可滿足1萬多臺電冰箱生產所需。

這家企業是安徽萬朗磁塑股份有限公司的全資子公司,主要為美的電冰箱荊州工廠配套生產門封條。2010年公司剛成立時,廠房僅有3000多平方米。隨著業務范圍和經營規模不斷擴大,廠區面積翻了好幾倍,卻因地塊分散,生產管理多有不便。

2021年,荊州經開區積極對接企業需求,在美的電冰箱荊州工廠附近找到一塊300畝的閑置項目用地。該地塊原本在2014年供給一家江蘇企業,修建了宿舍樓、辦公樓和部分廠房,后因企業資金鏈斷裂,自2016年開始閑置。2022年,通過司法競拍,該地塊被萬朗磁塑和四維包裝兩家企業拿下。其中萬朗磁塑計劃建設高端家電零部件智能制造中心,一期項目已于去年10月投產。

“老廠區集中到新園區后,不僅滿足了我們技改需求,而且大幅度降低企業擴建成本。”公司行政經理周娥稱,老廠區集中到新園區后,實現集約發展。

安徽萬朗磁塑制品股份有限公司湖北區域行政經理周娥介紹,老廠區都將集中到新園區,以實現更好集約發展。

這只是荊州經開區盤活存量土地的一個縮影。自2020年以來,荊州經開區累計盤活23個“僵尸企業”,使1200畝建設用地重獲新生。

“新增建設用地空間有限,且報批周期長、資源消耗大,而盤活存量土地不僅可以節約資源、縮短落地周期,還能活化市場,化解安全隱患和矛盾糾紛。”荊州經開區自然資源和規劃分局相關負責人說,目前經開區正對轄區企業用地情況進行新一輪摸底清理。

一個園就是一條鏈,上下樓成為上下游。通過提高土地要素配置的精準性,服務城市和產業集中高質量發展。省自然資源廳透露,按照“找到地、尋到人、析原因、快處置”工作思路,開展閑置土地專項治理,去年盤活存量土地38.59萬畝,全省實施低效用地再開發289宗(面積1.95萬畝)。

“大手大腳粗放用地的日子已經結束,精打細算、寸土寸金用地的‘存量時代’已經來臨;我們必須精準配置土地資源,規劃建設緊湊型城市,通過畝產論英雄倒逼寸土生寸金,努力構建城市和產業集中高質量發展的國土空間體系。”省自然資源廳主要負責人說。

優化政策供給創新

“一項新政出臺,我們交投的資產增加了334.59億元。”省交投建設事業部負責人李彥堂欣喜地說。

去年6月,在學習了國家部委的相關文件要求和考察了相關省份的做法后,省自然資源廳、省國資委聯合發出通知,提出盤活國有企業存量土地資產的8條政策措施,惠及全省央地國有企業及子企業8000多戶,當年盤活國企土地資產近600億元。

把劃撥土地作價出資,釋放土地資產價值。規范組織公共基礎設施建設類國有企業對劃撥建設用地使用權采取作價出資(入股)方式處置,顯化存量土地資產價值。如湖北交投集團先后完成兩批次725宗、25.47萬畝土地資產作價入股,增加凈資產約334.59億元,累計降低負債率約3個百分點。

我國土地性質復雜,不少地塊產權屬性難以厘清。對歷史土地遺留問題,全省土地人不推不諉,主動化解土地資產辦證問題。省自然資源廳與省國資委、省住建廳等11個省市部門協同合作,破解因國企公司改制、重組、“兩資兩非”處置等原因造成的土地及地上附著物辦證確權難題。僅幫助湖北鐵路集團完成鐵路建設用地辦證就達12549.41畝(126宗),有效化解武石、武孝城際鐵路等10余年的歷史遺留問題。

武漢新城重點項目“進度條”持續快進。(湖北日報全媒記者 魏錸 攝)

持續優化政策供給。深化用地審批改革,將用地審批權委托下放至8個市(州)和4個縣(市),賦予地方更大用地自主權,提高了審批時效。武漢市、襄陽市、宜昌市、黃石市、荊門市、咸寧市、隨州市、恩施州等8個市(州)和仙桃市、潛江市、宜都市、大冶市4個縣(市)平均審批時效較以往提升50%以上,保障了項目用地效率,切實降低了制度性審批成本。

出臺城鎮開發邊界管理優化調整、支持鄉村振興點狀用地等8個政策文件。武漢市黃陂區杜堂村曾是一個深度貧困村,利用鄉村振興點狀供地的政策,將一個破舊的老村開發成熱門景區,不僅極大地減少了土地占用指標,解決了項目用地問題,還減輕了投資方的資金壓力。項目采取“點狀供地、垂直開發”的方式,將項目用地分為永久性建設用地和生態保留用地,其中永久性建設用地建多少供多少,剩余部分可以只征不轉,以租賃、劃撥、托管等方式供項目業主使用。昔日的破舊村莊變成市場搶手的“香餑餑”。

同時,省自然資源廳還推動“縮小重大項目用地預審范圍、擴大先行用地范圍、允許重大項目‘三改’用地單獨報批”等19項創新舉措落地實施。

審批用時最快紀錄屢被刷新

“去年12月9日確定線型,22日就通過用地預審,用時13天,我們自己都不敢相信,常規至少需要5個月。”宜常高鐵項目負責人慨嘆。

“滬渝高速公路武漢至黃石段改擴建工程先行用地從報部到通過會審僅用2天。”在省自然資源廳9樓的一間辦公室內,來自省交投的戴源告訴記者,公路聯合工作專班就在這里辦公,隔壁就是鐵路工作專班的辦公室。“和相關處室在同一樓辦公,問題第一時間反映,第一時間協調處理,用地審批時間屢被刷新,10天、8天、5天、3天、2天……”

實施“一個處室辦到底”和“技術審查+集中審批”改革,實現審批流程標準化、審查要點標準化、用地報批材料文本標準化,建設用地省級平均審查時間縮短至3天,審查一次性通過率由集中審批前10%提升至85%;

“圍繞用途管制數字系統制定建設用地集中審批改革實施方案。將分散在11個處室的土地審批權集中到一個處室,實行集中辦公,切實做到一件事由一個處室辦到底。通過省市縣三級聯動實行‘在線修改’、取消‘遠程補正’,讓每一個報件一次通過率大幅提升。擴大短信提醒功能,對報件中存在的問題,第一時間通過短信提醒市縣局工作人員及時在線修改”。湖北省自然資源廳相關負責人介紹說。

以國土空間規劃確定的管制規則及技術標準為依據,推進“多審合一”“多證合一”“多測合一”“多驗合一”改革,實現全省17個市(州)“一表申請、一窗受理、合并辦理”。

2024年4月10日,武漢市局漢陽分局用途管制科工作人員打開電腦“建筑方案智能圖審”,一個8萬平方米的建筑設計圖5分鐘之內過審。

武漢市局按照“機器代人、人人會審”思路,圍繞選址預審、用地報批、土地供應、規劃許可、竣工驗收的國土空間用途管制全過程,研發了“機器選址”“智慧報地”“規劃條件自動提取”“建筑方案智能圖審”等智能輔助工具,提供建設單位、設計單位和審批部門使用,支撐項目在各階段從報建、審查到落圖的數字化管理,極大提高了工作效率與準確度。

武漢市局的做法只是湖北省自然資源系統以智能輔助為抓手,提升用途管制工作整體質效的一個縮影。

為解決全省用途管制業務審批“底數不一、算法不一、結果不一”的問題,以國土空間用途管制數據規范為標準,統籌現有衛星遙感、調查監測、執法舉證、負面清單等數據,通過人工智能等技術手段,將建設用地審查內容、要點進一步細化為236類、1386條,建立500多項審查規則,形成省、市、縣一體化的建設項目用地預審與選址、農用地轉用與土地征收、國家先行用地審批、一書三證等業務申請、受理、審批與檢測監管體系,建成“統一底圖數據、統一核驗規則、統一賦碼關聯”的審批管理智慧流程圖,審批流程實現標準化、智能化,推行“以機代人”審查。

附件:

鄂公網安備42010602000694號

鄂公網安備42010602000694號